Par Jean Wesley Pierre

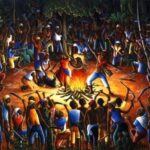

Port-au-Prince, 14 août 2025 – Ce jeudi 14 août 2025 les rues de Pétion-Ville ont vibré au son des tambours, des chants et des pas rythmés. À l’appel du C.E.C.I.L.E, institution culturelle vouée au culte du vodou, une marche en mémoire de la cérémonie du Bois-Caïman a rassemblé initiés, croyants et curieux. Parmi les participants, on comptait des sociétés secrètes telles que Tevha, Revop, Sosyete Rasin Azaka Médé et Sosyete Racine Chaché, gardiennes jalouses des traditions.

L’atmosphère, à la fois festive et mystique, a été portée par des bandes à pied comme Beecool Band, Selibo Band, Sodja Band et Full Band, qui ont accompagné le cortège du début à la fin, offrant une bande-son vibrante à cette commémoration.

Un rappel historique et symbolique

Le 14 août 1791, dans la colonie de Saint-Domingue, aujourd’hui Haïti, des esclaves venus de diverses plantations se sont réunis dans la nuit, sous la pluie, au Bois Caïman ( Bò Kay Imam pour certains ). Autour du houngan Boukman et de la mambo Cécile Fatiman, ils ont prêté serment de briser les chaînes de l’esclavage, appelant les loas comme témoins et protecteurs. Cette cérémonie, marquée par un sacrifice rituel, est considérée comme l’étincelle qui a embrasé la plus grande révolution d’esclaves de l’histoire, menant à l’indépendance de 1804.

Du point de vue de l’anthropologue Jean Price Mars, le Bois Caïman n’est pas qu’un acte de foi ou de magie : il est un moment de cohésion sociale, une rencontre où se mêlent la résistance politique, la spiritualité et la solidarité ancestrale. Pour le sociologue Laënnec Hurbon, c’est un exemple frappant de la capacité d’un peuple à transcender ses divisions ethniques, linguistiques et culturelles pour se fédérer autour d’un objectif commun : la liberté.

Et pour le vodouisant Augustin Saint Cloud, c’est la preuve que la communication avec l’invisible peut influencer le cours du visible.

L’importance culturelle et identitaire

Aujourd’hui encore, le Bois Caïman est une matrice identitaire. Il rappelle que l’histoire d’Haïti ne peut être racontée sans parler du vodou.

Cette cérémonie a été une déclaration politique et spirituelle à la fois, un acte de rupture avec l’ordre colonial et un appel à un ordre nouveau, guidé par les forces invisibles. Elle a scellé un pacte, non seulement entre les insurgés, mais aussi entre eux et les loas.

Cependant, plus de deux siècles plus tard, une question s’impose : où sont ces loas ? Pourquoi semblent-ils rester silencieux alors que le peuple qui a combattu sous leur bannière endure la faim, la misère et la violence ? Est-ce le peuple qui s’est détourné des loas, ou les loas qui se sont détournés du peuple ?

Une foi affaiblie, une culture en crise

L’anthropologue Milo Rigaud ( dans les années 50 ) estimait que les rituels d’aujourd’hui sont parfois vidés de leur substance, réduits à des spectacles folkloriques pour touristes ou à des prétextes pour festoyer.

Beaucoup de sociologue constatent que les sociétés secrètes, jadis piliers de résistance et de protection communautaire, sont parfois minées par des querelles internes et par la perte de repères. Les houngans, eux, déplorent que les hounfò soient devenus des lieux où l’on mendie la chance plutôt que des sanctuaires où l’on œuvre pour le bien collectif.

Là où Boukman appelait à la dignité et au combat, trop de cérémonies actuelles se contentent d’invoquer pour obtenir richesse individuelle, pouvoir ou vengeance. Les loas, dit-on, n’aiment pas les cœurs divisés. Peut-être est-ce pour cela que la bénédiction semble tarder.

Vers un nouveau serment ?

La marche de ce matin 14 août 2025, avec ses tambours et ses sociétés traditionnelles, montre que tout n’est pas perdu. Mais la mémoire du Bois Caïman doit redevenir un appel à l’unité et à l’action collective, et pas seulement une date sur le calendrier.

Peut-être est-il temps de prêter un nouveau serment, non pas dans une nuit de pluie et de sang, mais en plein jour, les yeux ouverts sur nos faiblesses, conscients que la foi ne remplace pas l’action, et que les loas, s’ils nous ont aidés en 1791, attendent aujourd’hui que nous fassions notre part pour reconstruire la maison d’Haïti.

0 commentaire